Breve storia dei sinodi della diocesi Tuscolana. Una vicenda tutta da leggere

Pubblicato: Domenica, 14 Novembre 2021 - redazione attualità FRASCATI (attualità) - Nella bella riscotruzione di Valentino Marcon le miserie e nobilità del nostro territorio

FRASCATI (attualità) - Nella bella riscotruzione di Valentino Marcon le miserie e nobilità del nostro territorio

ilmamilio.it - contenuto esclusivo

di Valentino Marcon

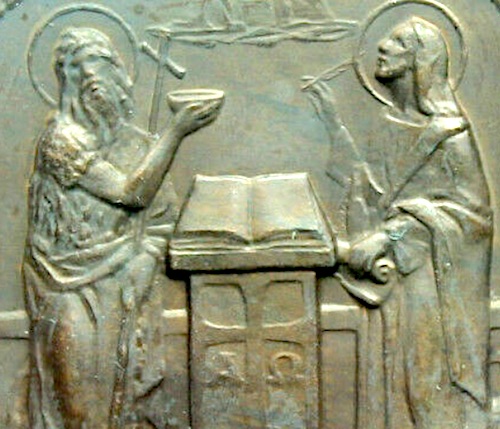

E’ noto come i sinodi e i concilii nella Chiesa siano stati innumerevoli a partire da quello che è considerato il primo nella storia del protocristianesimo: quello di Gerusalemme, che vide radunarsi Paolo, Pietro, e Giacomo (‘titolare’ della chiesa gerosolimitana) per dirimere la controversia sorta in merito all’ammissione nella chiesa dei pagani convertiti che, per alcuni avrebbero dovuto sottostare alla circoncisione secondo la prassi dei riti giudaici. La controversia come è noto si risolse con una mediazione tra l’estremismo di Giacomo (che voleva seguire la tradizione), la titubanza di Pietro e il ‘progressismo’ di Paolo che era per il ‘no’.

La mediazione consistette nella scelta lasciata ai convertiti di seguire ciò che più fosse loro conveniente.

In seguito ci furono nei secoli diverse convocazioni del concilio, e talvolta di sinodi, non sempre distinguendo gli ambiti di delimitazione delle tematiche da trattare nell’un caso o nell’altro.

La prospettiva ‘moderna’ e contemporanea è stata quella di convocare un sinodo per - sotto il soffio dello Spirito, convocato dal vescovo e alla luce della Parola (bibbia) - esaminare problematiche che sollecitino una testimonianza più incisiva della chiesa, in particolare sulle problematiche inerenti fede e storia nella comunità cristiana, su cui coinvolgere fattivamente clero, religiosi e laici. E non per niente, prima di indire il Concilio ecumenico Vaticano II, iniziato nell’ottobre del 1962, papa Giovanni XXIII convocò due anni prima, come vescovo di Roma, il sinodo diocesano.

Mi sembra importante sottolineare due passi del discorso di chiusura del ‘papa buono’: “Oggi qualcuno dagli umori mutati vorrebbe che il clero tornasse in sacrestia ai suoi compiti strettamente liturgici, dimenticando che il clero deve seguire gli insegnamenti e gli esempi di Cristo Gesù che sapeva visitare il tempio e passare le notti in preghiera, ma di giorno era costantemente occupato col popolo, colla sua gente di Giudea e di Galilea a predicare, a incoraggiare, in servizio della carità, anche a fare miracoli, vero buon pastore come egli si dichiarò, pieno di sollecitudini per il gregge suo”.

Ed un’altra affermazione: “Il Sinodo assicura tutte le anime di buona fede che la Santa Chiesa… tiene in attività di servizio pastorale e di apostolato futuro, delle riserve preziosissime, che la preparazione del Sinodo e dei suoi nuovi ordinamenti hanno fatto conoscere, aprendo il cuore di tutti alle più belle speranze”.

Fu poi papa Paolo VI, a conclusione del concilio nel 1965, a promulgare le disposizioni per una ripresa dei sinodi generali dell’episcopato con precise norme sia sulla convocazione che sulle modalità di svolgimento. In genere sono state convocazioni di vescovi rappresentanti i diversi continenti ed eletti normalmente dalle conferenze episcopali nazionali, ed a volte con la partecipazione di teologi ed esperti anche laici. Secondo l’oggetto, i sinodi possono divedersi in ordinari e straordinari.

Così, dal primo, convocato nel 1967, ne sono seguiti diversi altri. In genere queste adunanze di vescovi sono state interpretate impropriamente e limitatamente come una sorta di collegialità per ‘aiutare’ il papa nel servizio alla chiesa.

E’ noto però come al termine di ogni sinodo, vi sono delle conclusioni a modo di ‘proposizioni’ che vengono sottoposte al papa il quale le assumerà indicando alcune priorità che confluiranno sinteticamente in una ‘esortazione apostolica’ da lui promulgata. Papa Francesco nella sua prima esortazione apostolica, dopo il sinodo ‘sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale’, che era stato convocato e concluso dal suo predecessore (2012), apportò una certa innovazione con la Evangelii gadium, in cui, recuperando le proposte conclusive di quel sinodo, vi inserì l’indicazione delle vie per “il cammino della Chiesa nei prossimi anni’.

Ed è su queste linee, e anche riallacciandosi alle indicazioni di Paolo VI (nella ‘Evangelii nuntiandi’ del 1975), che il papa sta tracciando il nuovo cammino della chiesa in questo tempo che lui più volte ha definito un ‘cambiamento d’epoca’, come ebbe a dire alla curia romana già dal 2019. Papa Francesco ha apportato anche innovazioni sulle modalità di svolgimento del sinodo dopo la promulgazione da parte della Commissione Teologica Internazionale del 2017, cui seguirono alcuni precisi commenti coordinati dai teologi Piero Coda (da quest’anno segretario di tale commissione) e R. Repole (La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Commento a più voci della CTI, EDB Bologna 2019).

Il nuovo sinodo, convocato per il 2023 da papa Francesco, si svolgerà in tre momenti: quello diocesano (2021-22), quello nazionale e infine quello conclusivo con i vescovi rappresentanti la chiesa universale. Quello che viene specialmente sottolineato per lo svolgimento di questo sinodo, è il cammino che dovrà coinvolgere tutte le componenti della chiesa a partire dal livello diocesano. A livello di chiese locali, il termine ‘sinodo’ ha assunto un significato tecnico e indica un preciso evento diocesano in cui le differenti componenti del popolo di Dio – vescovo, presbiteri, diaconi, religiosi e laici (sia uomini che donne) – convergono in assemblea per alcune questioni significative della vita ecclesiale” (A. Martin, Sinodalità, il fondamento biblico del camminare insieme, Queriniana Brescia, p.13). E in questa fase diocesana quello che è importante è proprio il cammino insieme, tanto auspicato da papa Francesco, un cammino - ‘syn-odos’ - che deve veramente coinvolgere i cristiani a confrontarsi con la realtà socio-ecclesiale dentro la quale discernere i problemi più urgenti per una evangelizzazione che comporti un attento esame del rapporto fede-storia, anche sul piano sociologico. Si sta ‘camminando insieme’ nella chiesa tuscolana? Ad un mese dalla cosiddetta ‘Messa solenne’ in cattedrale, di sinodo non se ne parla, né in diocesi né nelle parrocchie (e forse nemmeno nelle associazioni e movimenti). La cosiddetta ‘cura pastorale’ sembra voglia ‘procedere’ ancora sul consueto… binario morto.

Ma riferendoci proprio alla chiesa tuscolana, alla diocesi di Frascati, la storia antica, almeno dalla fine del 1500 in poi, ci ha riconsegnato alcuni sinodi diocesani convocati dai cardinali-vescovi, e tra questi, Bartolomeo Gallio (1591), Brancaccio (1668), Franzoni (1688); Orsini (che delegò l’arcivescovo De Aste,1703); Enrico Stuart, 1763 e 1776; Mario Mattei, 1845; Antonio Cagiano de Azevedo (1865).

Certamente i resoconti di tali sinodi, cui partecipavano il vescovo e il clero e i religiosi, ma non le suore e tantomeno i laici, sostanzialmente si limitavano con più o meno ampiezza a discutere e quindi promulgare le costituzioni per la diocesi (e per la cattedrale), cioè una serie di norme con riferimento particolare ai decreti del Concilio di Trento (1545-1563). Norme che spaziavano dalla figura del vescovo ai vari ruoli e adempimenti del clero, dai casi di coscienza ai tribunali, dal comportamento in chiesa alla disposizione di processioni, altari e quant’altro. Il cardinale Enrico Stuart, duca di York, attuò ben 11 visite pastorali per la diocesi e due sinodi diocesani. Il primo di questi si svolse nel 1763 dal 22 al 24 maggio, ma, dovendo discutere di tanti argomenti lo riconvocò in seconda sessione dall’8 all’11 settembre dello stesso anno. Il secondo sinodo lo tenne nel 1776.

Nella pubblicazione degli ‘Atti’ aggiunse in entrambi i casi, una ‘appendix’ per completarne l’elenco delle norme. Il volume che riporta le costituzioni promulgate col primo sinodo risulta di ben 950 pagine, in cui ovviamente i laici vengono citati – ma siamo a fine ‘700! – solo perché debbono eseguire gli insegnamenti del clero. Per cui occorre che “i parroci insegnino al popolo l’ossequio al vescovo e avvicinandosi al presule, ci si genufletta con reverenza per riceverne la benedizione”! inoltre, a causa della poca capienza delle chiese ‘cittadine’, nonché del numero esiguo di preti esclusivamente dediti al catechismo, ed infine poiché “non si poteva facilmente punire, perché non si poteva facilmente sapere, la mancanza di coloro che obligati a venire a Dottrina, non vi andavano, ma si trattenevano nelle strade e nelle Ville o a giuocare o a perdere in ciancie oziosamente il tempo”, venne costituita la Congregazione della Dottrina Cristiana “addossata al canonico segretario della Visita pastorale”, ed a “ognuno dei dodici preti ‘deputati’ o ‘pescatori’ venne assegnato un Rione della Città coll’esatta nota e de’ giovanetti del suo Rione obligati ad intervenire alla Dottrina e delle Classi nelle quali i medesimi devono essere istruiti e, qualora ne mancasse qualcuno, il deputato dovrà fare un giro per le strade del suo rione e poscia li porterà a quella Chiesa ove sono le sue classi.

Il che riuscirà più semplice per le scuole dei Gesuiti e degli Scolopi (ma poi, nel 1772 con la complicità del suo papa Clemente XIV, Ganganelli, che lui aveva ordinato vescovo proprio nella Cattedrale di Frascati, lo Stuart abolirà i Gesuiti che gestivano il seminario!). A Frascati il catechismo veniva insegnato nelle chiese di S. Lucia, in Cattedrale e a S. Rocco. Nella prima confluivano ragazzi fino a nove anni istruiti da un prete, da qualche chierico e da “più secolari, uomini tutti di probità, di pazienza e di zelo. In cattedrale dodici classi di uomini e molte di donne, ciascuna delle prime ha due maestri che sono sacerdoti o chierici e ognuna delle seconde ha due maestre essendoci oltre le Maestre Pie, altre donne trovate di civil condizione e di nota pietà… All’Arciprete però è stata assegnata da istruirsi la classe delle Zitelle adulte e di provetta età. Ma per evitare - per quanto sia possibile - ogni occasione di scandalo o di disordine, si ha cautela di dividere gli uomini dalle donne per mezzo di una gran tenda che tutta divide per metà la chiesa; e nella chiesa si da agli uomini per una porta e le Donne per un’altra l’ingresso. Catechismo anche a San Rocco per gli uomini e le donne. Ciascun maestro è fornito di fogli, con i nomi degli ‘scolari’, con tante caselle per registrarne la presenza così è più facile vigilare su quelli che risultino assenti, onde si possano facilmente ammonirli, correggerli ed a misura della loro colpa e contumacia castigarsi i negligenti. Tre quarti d’ora duravano le interrogazioni mentre un quarto era riservato alla lezione di Dottrina.

Naturalmente, duecentocinquanta anni dopo, le cose sono cambiate, ma talvolta non con quell’apertura di cui i tempi nuovi abbisognano, non per niente nelle nostre chiese (più che definirle comunità cristiane) si assiste a riti standard ed esteriori con poca o nessuna partecipazione, tanto più che non si ha la volontà di costituire luoghi di riferimento, comunione e confronto, lasciando sopravvivere un clericalismo fine a se stesso, e meno male che altrove c’è qualche felice innovazione come quella in cui giorni fa, ad esempio, i vescovi lombardi hanno aperto e allestito nel duomo di Milano una serie di tavoli per dialogare con i giovani d’oggi dimostrando così di essere decisamente una ‘chiesa dell’ascolto’.

Si auspicherebbe un ascolto del genere, anche nel cammino della nostra diocesi. E all’ascolto dovrebbe seguire la ‘conoscenza’ e diffusione di quanto elaborato, tanto più che la nostra diocesi non ha promosso in questi anni nemmeno un convegno diocesano unitario o un’assemblea generale, che pure periodicamente si tenevano anni fa (con insieme, laici associati, uomini e donne, giovani, catechisti, religiosi, sacerdoti, suore, e anche qualche diversamente credente) per un ascolto e un confronto, su tematiche urgenti di stretta attualità e senza che ci si rivolga la più o meno ventilata accusa di... ‘sociologismo’!

Si potrebbe citare il bel convegno del 1991 (nel centenario della Rerum Novarum), di cui si pubblicarono anche gli ‘Atti’, con le conclusioni e le relative indicazioni di impegno pastorale, o i quattro incontri per il 40° del Concilio (nel 2006) tenuti in una cattedrale San Pietro aperta e accogliente. Se qualcosa di buono c’è stato anche nel passato, perché ignorarlo? La storia della diocesi non comincia con noi, e la stessa liturgia invita a ‘fare memoria’, mentre occorre fare qualche passo avanti nel leggere i segni dei tempi per non limitarsi a crogiolarsi narcisisticamente con la cerchia dei soliti 4 o 5 bigotti contenti di credersi già…in paradiso!

Commenti